シンポジウム「演劇×学校~教育現場における演劇の可能性~」

事例発表の種村剛さん(北海道大学特任教授)に聞く、大学における演劇教育の意義

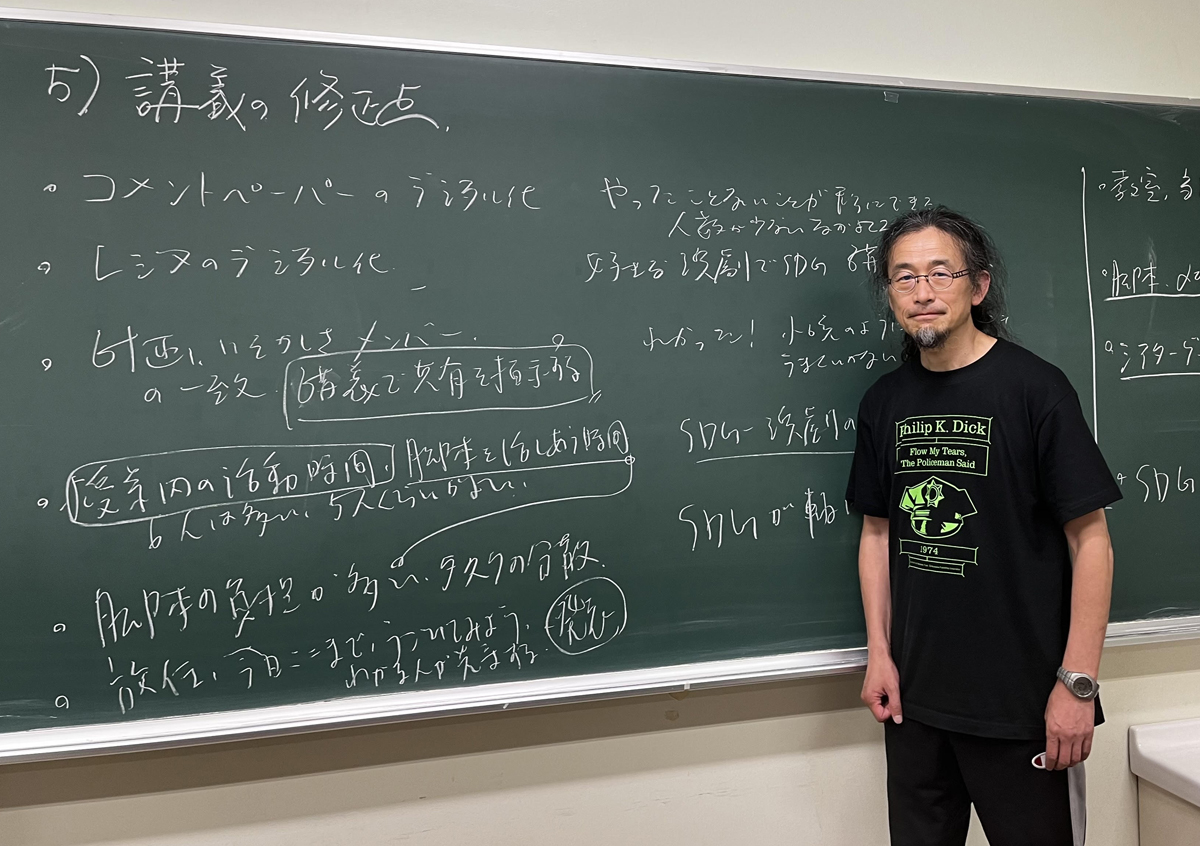

種村 剛(北海道大学特任教授)

2003年10月7日(土)に北海道大学を会場に開催されるシンポジウム「演劇×学校~教育現場における演劇の可能性~」。その中で北海道大学における事例を発表していただく種村剛さん(北海道大学特任教授)に大学における演劇教育のねらいや意義などをお聞きしました。

種村さんは、今年度、北海道大学で、おもに1年生を対象とした一般教育演習(フレッシュマンセミナー)で、課題解決型学習のひとつとして演劇づくりを取り入れた講義「演劇創作を通じて考えるSDGs」(全15コマ)を実施。12名の学生が履修し、2チームに分かれてオリジナルの台本をつくり作品を上演しました。

インタビューで種村さんは「SDGsについて事実を調べ、自分なりの課題解決方法を考え、レポートをまとめて発表する、といういわゆる普通の学び方は、大学での学び方としては何かが足りていないのではないか」と述べ、意見が対立する他者への理解や、当事者意識を持って課題と向き合うことを促進する演劇を用いた教育の可能性を挙げました。また、今回のシンポジウムについては「演劇関係者はもちろん、学校の先生や学生、一般の方々にもぜひ参加していただき、今まで演劇をした経験がない人も、指導する側として演劇教育に参加するきっかけにしてもらいたい」と語っています。

演劇教育の出発点は科学技術コミュニケーション

―そもそも演劇教育に携わったきっかけは?

2014年度に北海道大学に設置されている科学技術コミュニケーション教育研究部門 CoSTEP(Communication in Science & Technology Education & Research Program; コーステップ)で開講している科学技術コミュニケーター養成プログラムに、受講生として参加したことがきっかけです。それまでは演劇は観る側で、脚本を書いたり舞台に上がる経験はありませんでした。CoSTEPでは、5人のメンバーで3日間で科学について考える対話の場をデザインする課題が出されました。私たちのチームは「監視カメラとプライバシー」をテーマとした20分の演劇をつくり発表しました。2013年度のCoSTEP開講式では、劇作家・脚本家の平田オリザ氏の講演「わかりあえないことから」が行われ、その録画で紹介されていた、演劇によるコミュニケーション教育実践に触発されて生まれた企画でした。

私はCoSTEPを受講した翌年の2015年度から、特任助教という立場でCoSTEPにスタッフとして係わるようになり、演劇を用いた対話の場のデザインを大学院生や社会人の受講生と一緒に行うようになりました。

―当時は、演劇のどこに惹かれたのですか?

科学技術コミュニケーションの方法として、演劇は科学と社会の問題を提起する手段として適していると考えました。演劇を観た観客同士が、テーマとなった科学技術について語り合うという組み立てにすれば、対話の場づくりとしてユニークなものができるだろうと。理由はふたつあります。ひとつは「説明ではなくストーリーで示す」ことです。ストーリーとは、ある人から見た出来事のつながりです。科学を伝える場合、科学的に正しい事実を、科学者の側から説明することが一般的です。一方、ストーリー、つまり物語の力を用いれば、科学を使う側の一般市民がどんなことを思ってその技術に係わっているのか、どんな出来事に巻き込まれているのかを、生活実感に沿って問題提起ができると考えました。もうひとつは、科学技術を巡る社会問題をストーリー仕立ての物語としてとらえ直して、表現することは、観る側にとっても、つくる側にとっても意義ある試みになると思えたからです。戯曲を作って上演することは、創造的でチャレンジングな営みじゃないですか。CoSTEPの受講生には科学を伝えるやり方のひとつとして演劇制作ができるコミュニケーターになって欲しいと考えました。そして、経験上、演劇を観ると人は感想を共有したいと感じます。演劇を媒介にして観客同士の対話が自然に生まれる。これこそ科学技術コミュニケーションのあるべき姿だと思ったんです。

―実際やってみてどうでしたか?

演劇、結構いけるじゃないかと思いました。演劇教育にはふたつの軸があります。軸のひとつは演劇の創作、もうひとつは観劇です。演劇創作には、単に事実を調べてプレゼンをすることにとどまらない学びがあるように感じます。その要因のひとつは、グループワークです。もちろん、プレゼン作りもグループワークになるのですが、往々にして、プレゼンを作る人、発表する人、そして何も貢献しない人に分かれがちです。一方は、演劇は脚本があっても、演じる役者がいないと成立しない。役者は舞台に立てば作品を成立させる責任が生じる。だからみんな本気になりますよ。上演のためには、役者は脚本担当とコミュニケーションをとって作劇の意図を理解する必要がある。みんなで協働して創作するスキルを身につける点において、演劇創作はプレゼン作りよりも優れているように思います。

もうひとつは、私たちが制作した作品を観ておもしろいと言ってくれる人がいる。作品を教材にしてくれる先生もいて、演劇を楽しんで見てくれる人や関心を持ってくれる人がいるんだな、ということを改めて感じました。そういう意味では、演劇という形式で社会問題を表現することは、つくる過程にも、観てもらうことにも学びがある。これは科学技術コミュニケーションの手法として、いい線いっていると思っていました。

評価の手段としての「リアクションペーパー」

―その後も札幌で活躍する劇団と一緒に科学技術コミュニケーションという枠組みの中で演劇づくりに取り組んできたと思うのですが、今回の講義はこれまでとは違い、一般の学生が対象でした。

CoSTEPで教員として7年間行ってきた演劇を用いたコミュニケーション教育を、2023年度に学部1年生向けの講義で実施しました。講義「演劇創作を通じて考えるSDGs」は、「SDGsをテーマにした台本を制作し上演すること」が最終成果物になっています。作品をつくる過程でSDGsの内容を理解し、作劇や演出についての方法を学ぶこと、他者とのコミュニケーションをとりながら成果物をまとめる人間関係形成力を身につけることが達成目標です。加えて将来、学生たちが演劇を用いた問題解決学習のプログラムやワークショップを運営する側に回れるような基本的な知識やスキルを得ることも目的としました。

―今回は6名ずつの2チームに分かれてSDGsをテーマとした作品づくりに取り組みました。発表会で2つの作品を観せてもらいましたが、この短期間の限られた時間の中でここまでできるんだ、という驚きが正直ありました。学生たちはやってみてどんなふうに思っているのでしょう。

学生たちの自身が制作した演劇に対する評価は高く、次の機会があればもっとうまくできると感じているようです。第三者に観てもらうことができるレベルの作品も出来上がりました。「SDGsをテーマにした台本を制作し上演する」と設定した目標はある程度達成できたと感じました。しかし、もっと講義の内容を深めることはできると思っています。その「もっと」をどのあたりに設定すべきなのか、どういうアウトプットの水準をゴールにしていくべきか、という点については、まだまだ手探りです。あまり高く設定すると学生の負担が増えますし、15回の講義でやれることは限られています。試行錯誤しながら、講義内容をブラッシュアップしていきたいです。

―学校の中でやる活動は、どうしても評価が付きまといます。例えば他者との関係づくりは社会的課題と向き合うためのベースとなる力を身につけることにもつながると思いますが、それを評価して、こんな成果が上がりました、ということはなかなか難しいと思いますが、いかがでしょうか。

演劇教育の評価は難しい。理由のひとつは、演劇は「成果が出る/成果がでない」あるいは「できる/できない」といった評価軸に当てはめづらいことがあります。例えば、体育は、練習すればタイムが縮むし、跳び箱が高い段を飛べるようになったりする。音楽でも、楽器が弾けるようになる、歌が音を外さずに歌えるようになるという点では、できる/できないで差をつけて評価を行うことができる。一方、演劇は、単純にできる/できないで評価するものではないように思います。評価を困難にするもうひとつの理由は、演劇が個人ではなく集団で作り上げる点にあります。個人で取り組むものは成果を個人に帰属させることができる。でも演劇は役者ひとりに評価が帰属するものではない。これらのことは演劇、あるいは演劇教育の構造的な特徴なのかもしれません。そもそも評価が難しいことについて無理やりエビデンスを見つけて評価しようとすることにも困難さの要因があると思います。さきほど人間関係形成力を身につけることが達成目標のひとつと言いました。演劇教育に携わる者の意見ですが、講義の中で、学生が何か掴んだなと感じる瞬間はしばしば感じるんです。でもそれを、エビデンスを出して示せとか数値で表現しろといわれると正直困ってしまう。それに、教育には今ここではなにもなくとも、10年後に何かの拍子に講義内容を思い出して改めて発見するようなことが起きる。長期的な視点からの評価も必要になるはずです。

このように演劇教育の評価は難しいにせよ、演劇教育をやることに意義はある。評価が難しいから演劇教育を諦めるというのは「産湯を捨てて赤子を流す」ことです。ならば、演劇教育の評価は難しいと言って避けて通らずに、むしろ評価の問題にがっぷり四つで取り組むことも大事でしょう。

その場合、上から評価基準が下りてくるのを待っているのではなく、演劇教育に携わる、私たちが悩みながら、こうしよう、ああしようと考えて、試してみた評価方法を共有して、積み上げて、これがいいのではないかという方法を形するような、ボトムアップで評価方法を作っていくのがよいと考えています。みんなで悩みながらなんとかしていく過程が重要です。その時、大学は演劇教育の評価についてアカデミックな視点から助言をするような役割を受け持つことができる思います。

今回の講義では90分の講義が終わるたびに学生たちに、何を学び何を発見したのか、これからどのように講義に取り組んでいきたいかなどを書いてもらう「リアクションペーパー」を用意しました。学生たちとこのペーパーのやりとりをして、コミュニケーションを取ることで、彼らの成長を可視化していくことはできると考えたのです。ここに表れている学生たちの声を分析していけば、彼らが何を発見して、何がわかるようになってきたのかが分かるようになるかもしれません。数字ではなく、言語化したアウトプットを出してもらい、出てきた言葉を質的に捉えて対応していくということは、評価方法を模索する際の方向性のひとつになりうると思います。

演劇で学生たちに当事者意識を顕在化させる

―今回の講義で印象に残っている学生の感想は?

演劇教育はワークショップで実際に体を動かしてみることが多いと思います。だから、逆に座学がおもしろかったという意見が少なからずあったことは発見でした。例えば、演技とはそもそもどういうことなのかとか、演劇ってなんなんだろうかとか、体があってそれを動かすとはどういうことなのかとか、そういうことをレクチャーを通じて言語化していくことが学生には非常に興味深かったようです。自明にしている概念を改めて確認することは、大学教育だからこそできることなのかもしれません。

また、今回はSDGsをテーマに演劇づくりを行いました。演劇で表現するためには、前提となる制度や社会問題について知っていないと、よいものができないことに改めて気づいたようでした。

自分とは別の立場に立って演じることで、テーマとして扱った社会課題が決して自分とは無関係なものではないということが分かった、という感想もありました。それは演劇ならではの学びかもしれません。結局、演劇って自分でないものを演じることに意味があるわけですから。今回、学生がつくった作品にはエネルギー問題をアフリカで生活する人の立場に立って考えてみる作品がありました。他者を演じることで、自分でない人生を体験することから得られる視点や気づきが演劇にはあります。

CoSTEPにいたときは「ストーリーで伝える」ことや、科学者ではなく「市民の立場」から伝えることが、演劇が科学技術コミュニケーションの「手段」として優れている点だと考えていました。一方で、今回の講義では「演劇が面白い」という感想がありました。この感想は一見素朴な感想ですが、一周回って、大学生が戯曲を書いて演じてみて「演劇が面白い」と改めて感じたということは、演劇それ自体の価値に気づいたということ。これは結構大事なことだと思い、この感想は印象に残っています。

―SDGsを普通に学ぶということと、演劇をつくって学ぶことにどんな違いがあると思われますか?

「SDGsを普通に学ぶ」というのは、総合学習とか教養教育で、SDGsについて調べてレポートを書いたり、調べたことをベースに自分なりの解決方法を考えて発表することでしょうか。確かにそういう学び方は多いと思うんです。例えば、二酸化炭素の排出量が増えていることが調査の結果わかった、排出削減のためには、自動車の台数を減らしカーシェアリングする。そんな解決策を考えてプレゼンすることがある。そういう一連の思考の過程や、課題の解決策を考えて発表することは大事なことだとは思う一方で、そこには何かが足りていないような気がするんです。そもそもSDGsは簡単に解決できないから社会課題になっているのでしょう。だから「簡単に解決できない」ことから考え始めることが大事なんじゃないかな。「簡単に解決できない」理由は、解決のためには、やりたくないことをやらなくてはならないからでしょう。しなくてはいけないことがわかっていてもそれができない、あるいは、解決のためにはやりたくないけどやらねばらないことがあって、にっちもさっちもいかなくなっている状態が、いわゆる「葛藤」です。社会課題はそれが課題である以上葛藤を伴うのです。「ドラマは葛藤である」といわれます、葛藤を私たちが共感可能な方法で表現することが演劇です。SDGsや社会課題にまつわる葛藤を演劇を通じて表現し、舞台の上で体験することから、社会課題を考え始めることがあってもいいのかなと思います。

しばしばSNS上では、社会課題について自分とは違う意見を非難したり、否定したりすることが行われます。しかし、自分とは違う意見を持つ人も、その人なりの理があるはずです。その理については、まずはいったん尊重する態度が求められのではないか。異なる意見に対して、それを理由に脊髄反射的な非難を繰り返しても、解決の糸口は見つかりません。大学生にはその点を実感をもってわかって欲しい。演劇を通じた他者理解は、そのための学びに欠かせないものだと思います。そして、私たちは、つい社会的な課題の傍観者になってしまいがちです。対して演劇は私たちの中にある葛藤を表現することで当事者意識を醸成するものだと思います。葛藤するからこそ、自分も問題の現場にいるひとりなんだと感じることができる。大学で演劇教育を実施する可能性と必要性は、社会課題に向き合うための総合的な力を涵養することにあるのではないでしょうか。

―最後に今回のシンポジウムに期待することはなんでしょうか。

自分の経験を通じて、演劇教育には、学校教育を豊かにする可能性があると確信しています。演劇教育がもっと社会に浸透するためには、演劇教育に興味をもってトライしてみたいと思った人が、改めてその方法を学ぶ機会があったらいいと思います。そのためには行政やNPOや大学がうまく協力しあって、相互に知見を共有できるような、「学びの場」を作ることが大事だと思います。

演劇教育には、当たり前ですが演劇の経験がある人が携わることが多いと思います。それとは別に、これまで演劇をやったことがなくても、演劇教育に興味を持ったら、一度、ワークショップでそれらの手法を体験する、もっと言えば、一回舞台に立って演じることを体験できるといい。そうすれば「演劇経験がある」といえるようになる。そんなふうに、演劇に興味を持ったら、一歩踏み出せる場があったら演劇教育は盛り上がると思います。新しいことを始めるためには、一緒にやる仲間がいると安心ですね。今回の「演劇×学校」には演劇関係者はもちろん、学校の先生や大学生、高校生、一般の方々の応募も多数あると聞いています。演劇教育とはそもそもどういうものなのだと興味をもって参加する人もいると思います。今回の「演劇×学校」を通じて、演劇を用いたコミュニケーション教育や社会課題の解決に興味を持つ人のネットワークができることを期待しています。